丹青中國——2024杰出藝術人物 景玉書

在丹青的世界里,我們見證了無數藝術家的辛勤耕耘與卓越成就,他們用筆墨描繪出了一幅幅動人心魄的藝術畫卷,用色彩勾勒出了一個個栩栩如生的生活場景。

本次活動旨在表彰那些在書畫藝術領域取得卓越成就、具有廣泛影響力的杰出藝術家。他們來自五湖四海,有著不同的藝術風格和創作理念。但共同的是,他們都以筆墨為媒介,以畫作為載體,傳遞著真善美的價值觀,他們不僅技藝精湛,更在傳承與創新中不斷探索,為中華文化的傳承與發展做出了重要貢獻。在他們的作品中,我們看到了對自然的敬畏與熱愛,對人生的思考與感悟,對社會的關注與擔當。他們的作品不僅體現了個人風格與情感,更展現了中華民族的精神風貌與文化自信。

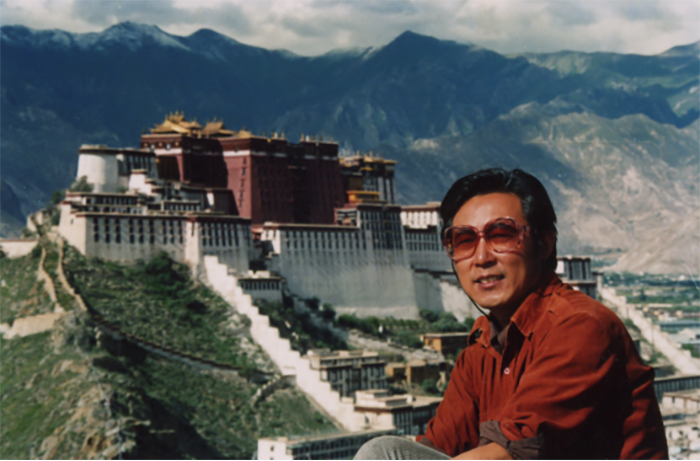

景玉書,北京電影學院教授,碩士研究生導師,中國美術家協會會員,中國老教授協會文化藝術專業委員會會員,中國電影家協會會員,享受國務院政府特殊津貼。

1960年中央美術學院附中畢業。

1967年中央美術學院油畫系畢業。

1991-1992年,2000年兩次赴法國及歐洲十多個國家進行藝術考察。

曾參與深圳和美國佛羅里達州的“錦繡中華”微縮景觀的籌建工作,任藝術指導。

1964年以來,多次參加國家級畫展。曾在中國美術館、法國、美國、香港、澳門、臺灣、馬來西亞等國家和地區舉辦個人畫展或聯展。一些作品被中國美術館、國內外藝術機構、畫廊及個人收藏。在國內外多次獲獎。出版《景玉書油畫》、《中國高等藝術院校名師范本》等。

植根熱土 傾情躬耕

靳尚誼

(原中央美術學院院長、中國美術家協會主席)

九十年代初,當景玉書的40多幅取材于世界屋脊的油畫在法國巴黎展出的時候,展覽受到了歡迎。畫廊經理破例打開香檳表示祝賀說:“你運用我們熟悉的傳統手法,表現了我們不熟悉的東方,即親切又陌生,我們很喜歡。”還熱情地邀請他每年到巴黎舉辦一次畫展。當時,巴黎的《歐洲時報》對他進行了專訪,報道中稱他的作品為:“含蓄的美 無聲的詩”,展覽的成功給予他鼓勵,也堅定了他走自己道路的信念。巴黎之行成為他藝術征程上的一個新起點。

在巴黎展出的作品,是他八十年代油畫創作的一部分。1981年,他進入北京電影學院從事教學工作。從此拿起擱置了15年的畫筆,步入不惑之年的他開始發奮追回那逝去的青春年華。也就是在這個時候,他第次踏入雪域高原這片凈土,在那里初次接觸到極近原始的自然風貌,神秘燦爛的獨特文化,淳樸強悍的藏族形象。這一切都給他留下了終生難以忘懷的記憶,更使他心靈受到巨大震撼的是高原那令人魂牽夢繞、驚心動魄的美,那是一種神秘的美,一種蒼涼、悲壯、深沉而博大的美還是一種具有崇高人性、人類之愛的美。它遠離俗媚,不事張揚,是天地間之大美。而這又恰好與他的審美理念、情趣相契合,與他的性格、氣質、素養息息相通。而他所熟悉的油畫寫實手法,又為表達他的心聲,提供了必要的手段。于是創作的激情噴涌而出,西藏題材便成為他寄情抒懷的一片沃土。

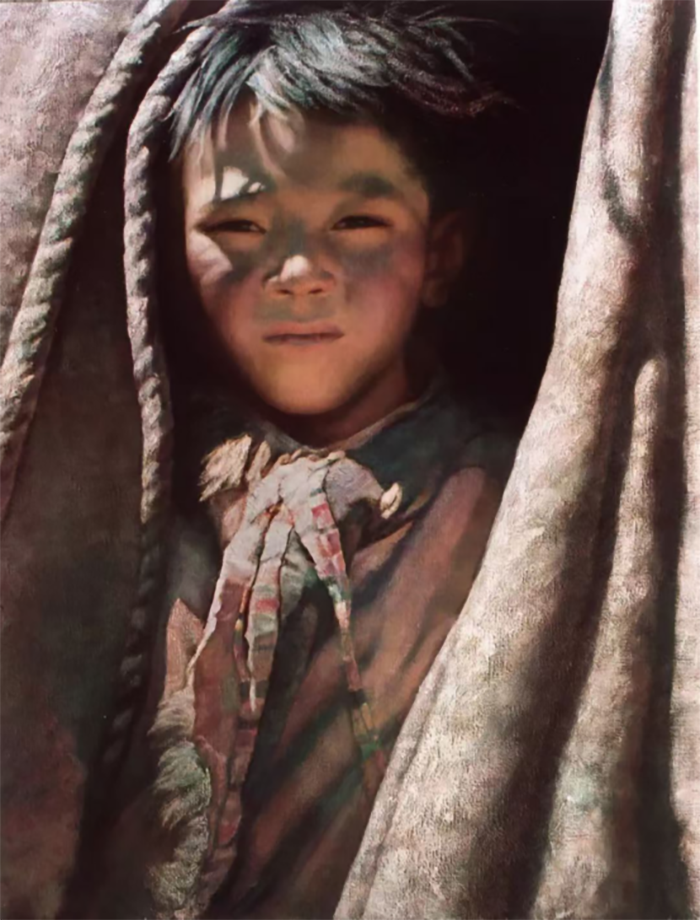

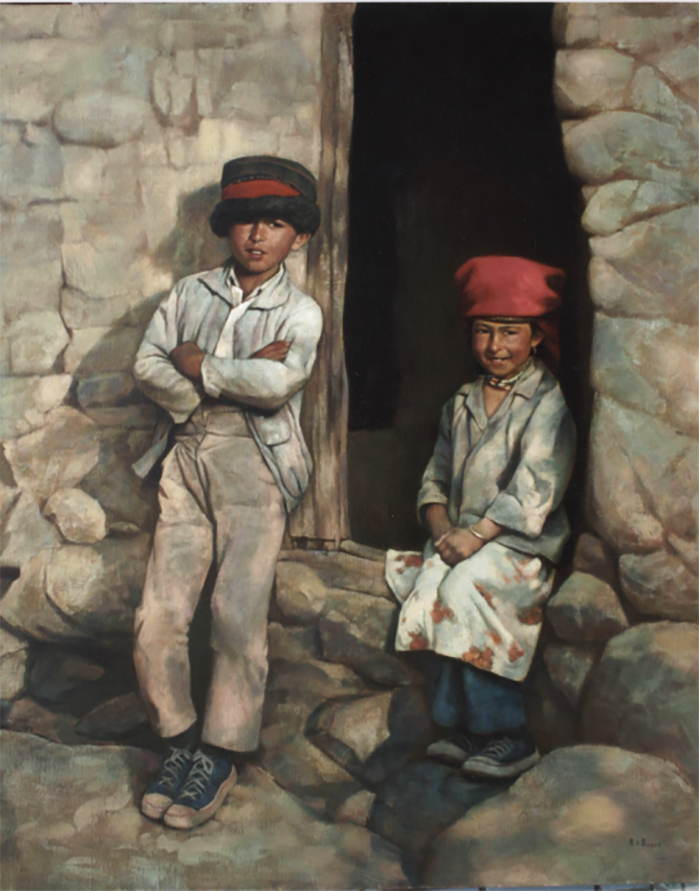

在創作中,他選擇了一種既適宜表達內心情感,又能發揮自身優勢的寫實手法,他注重發掘自己在造型方面的潛能,借用古典油畫中透明半透明的多遍畫法,以增強畫面的厚重感與層次,適度弱化色彩的對比,以凸顯形體結構的魅力。人物的描寫,常常以簡約的人文、自然環境相融合,以增強高原文明的神秘感、歷史的滄桑感和人物的精神內涵,留給人們更大的想象空間。他的作品有著鮮明的地域特色,而其中所傳達出的人文精神卻超越了地域和時空,對生命的崇敬、對人性、人情的關注,成為他創作思路的主導。從自然平易的生活中,擷取人類某種共同的精神,借鑒西方某些表現手法,傳達出一種東方的神韻,這或許正是他努力追尋的方向。兩次巴黎之行,使他更加清晰地意識到自己作為一個中國藝術家,在借鑒西方藝術的同時,首先要有自尊,要自信自立,走自己的路。迫切希望對自己的母文化進行深入的再學習再研究,并將此視為終生的必修課。景玉書的藝術的根深深地扎在養育了他的這片熱土上。他腳踏實地不隨風飄搖,是一位執著虔誠把藝術視為生命的畫家。

《小扎西》162x130cm(1994年)

《拾穗》130x160cm(1995年)

《打酥油》130x162cm(1997年)

《童年》130x162cm(1996年)

《盛夏》150x160cm(2012年)

《祈》100X100cm(2003年)

《入神》130x162cm(1996年)

《細語》160x160cm(2020年)

《天邊泛出魚肚白》100x80cm(1996年)

《逆光》194x130cm(1999年)